Quels sont les facteurs de risque de survenue de la myélopathie cervicarthrosique ?

Les symptômes de la myélopathie cervicarthrosique s’installent habituellement de façon lente et progressive. Cependant lors d’accidents entraînant une hyperflexion et/ou une hyperextension du cou peut s’installer brutalement un tableau neurologique sévère pouvant aller jusqu’à la tétraplégie (paralysie complète des bras et des jambes).

Quels sont les symptômes révélateurs de la myélopathie cervicarthrosique ?

Les symptômes débutent le plus souvent par des fourmillements d’une ou des deux mains. Les patients notent également un engourdissement avec parfois des picotements entraînant une gêne à l’utilisation des doigts. Ces symptômes peuvent s’associer à une maladresse et à une gêne progressive dans les mouvements fins (lacer ses chaussures, boutonner une chemise…).

Les troubles peuvent se diffuser aux jambes avec l’apparition de difficultés à la marche qui correspondent à un mélange de fatigabilité et d’incoordination décrit par les patients comme des troubles de l’équilibre.

Comment fait-on le diagnostic d’une myélopathie cervicarthrosique ?

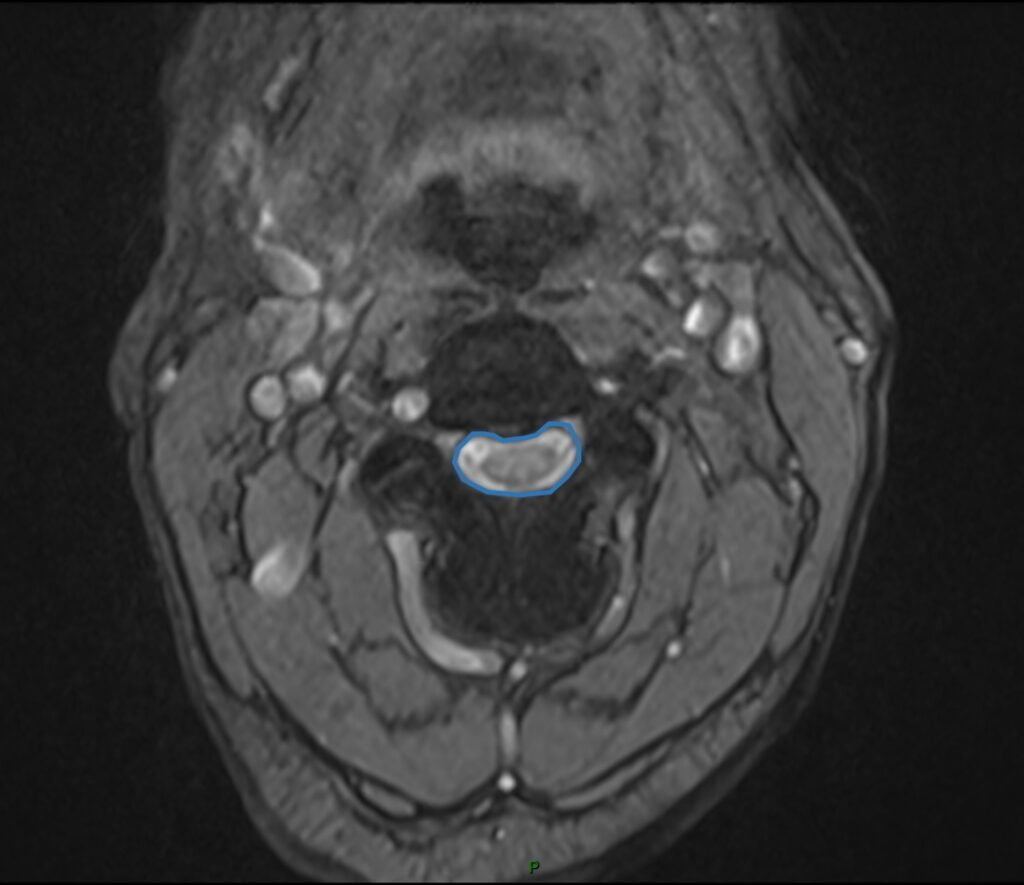

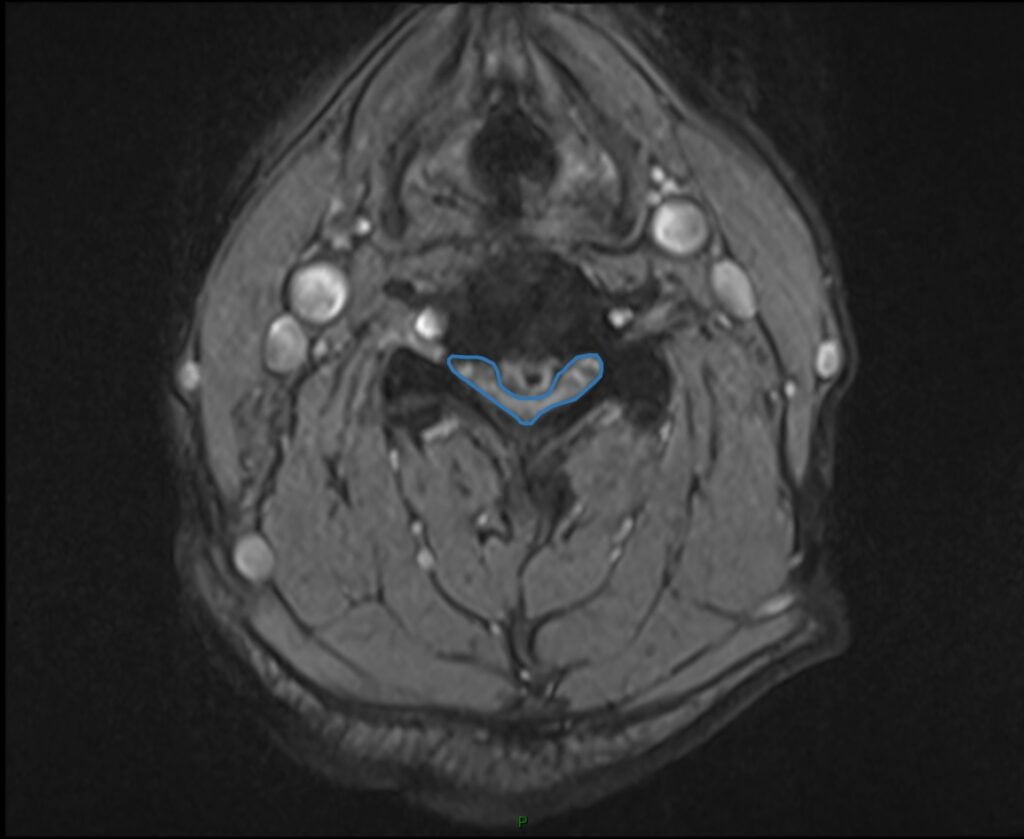

L’examen fondamental est l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Elle doit être demandée en première intention car elle seule peut authentifier le rétrécissement du canal rachidien et son retentissement sur la moelle épinière. L’effacement de ces espaces en avant et en arrière de la moelle crée une situation limite susceptible de se décompenser lors d’un traumatisme en hyperflexion-hyperextension important. C’est dans cette situation que les séquences IRM dans différentes positions (flexion et extension) peuvent montrer une majoration significative du rétrecissement c’est-à-dire le stade ultérieur de compression médullaire: la déformation des contours de la moelle avec diminution de son diamètre. Un hypersignal est parfois observé en intramédullaire sur les séquences pondérées en T2, signant l’importance de la souffrance de la moelle épinière et représentant un élément déterminant dans la décision thérapeutique. La persistance en postopératoire de cet hypersignal ne préjuge pas du résultat postopératoire.

Quel est le traitement d’une myélopathie cervicarthrosique ?

Le traitement doit être chirurgical lorsqu’il existe des signes de souffrance de la moelle épinière. ll est préférable de ne pas attendre qu’un handicap neurologique important s’installe. Le traitement va consister à décomprimer la moelle épinière en enlevant les éléments osseux généralement postérieurs (ce qu’on appelle une laminectomie) et ainsi ouvrir le canal rachidien et libérer la moelle épinière. Ce geste ne compromet pas la stabilité de la colonne vertébrale et n’expose pas la moelle épinière à un traumatisme secondaire.